Propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad por el Cambio Climático en población argentina[1]

Jésica Verónica Favara[2]

Universidad del Salvador (USAL), Argentina

José Eduardo Moreno[3]

Universidad del Salvador (USAL), Argentina

*Autor de correspondencia: jesica.favara@usal.edu.ar

Favara, J. & Moreno, J. (2025). Propiedades psicométricas de la Escala de Ansiedad por el Cambio Climático en población argentina. Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 16(1), 76-110. doi: https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.251601.04

Recibido: 1 de abril de 2024 | Revisado: 10 de junio de 2024 | Aceptado: 15 de septiembre de 2024

Resumen: El cambio climático impacta en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas que los habitan. La salud mental de las personas se encuentra íntimamente relacionada con la forma en la que perciben el entorno. La ansiedad responde como estrategia adaptativa, incluyendo emociones y síntomas fisiológicos respecto al futuro. La escala de Ansiedad por el Cambio Climático es fundamental al momento de evaluar dichas emociones. Considerando su importancia, se propone una validación para la población argentina con una muestra de 192 personas. Para ello, se analiza la consistencia interna de la escala, evidenciando adecuadas propiedades psicométricas, y se realiza un análisis factorial exploratorio (AFE), observándose cuatro dimensiones, al igual que en la versión original. Además, se observan diferencias según el género auto-percibido y el grupo etario, demostrando que las personas que se auto-perciben con el género femenino presentan mayor evidencia de compromiso conductual, y que los más jóvenes muestran mayor experiencia por el cambio climático. Esta información puede contribuir con estrategias frente a la preocupación por el ambiente, teniendo en cuenta su relación con el bienestar y la salud mental.

Palabras clave: ansiedad, cambio climático, percepción ambiental, psicometría, salud mental (Tesauros)

Psychometric properties of the Climate Change Anxiety Scale in the Argentine population

Abstract: Climate change impacts ecosystems and the quality of life of the people who inhabit them. People's mental health is closely related to the way they perceive the environment. Anxiety responds as an adaptive strategy, including emotions and physiological symptoms regarding the future. The Climate Change Anxiety scale is essential when assessing these emotions. Considering its importance, a validation for the Argentine population is proposed with a sample of 192 people. To this end, the internal consistency of the scale is analyzed, evidencing adequate psychometric properties, and an exploratory factor analysis (EFA) is performed, observing four dimensions, as in the original version. In addition, differences are observed according to self-perceived gender and age group, demonstrating that people who self-perceive themselves as female have greater evidence of behavioral commitment, and that younger people show greater experience due to climate change. This information can contribute to strategies against concern for the environment, taking into account its relationship with well-being and mental health.

Keywords: anxiety, climate change, environmental perception, psychometrics, mental health (Thesaurus)

Propriedades psicométricas da Escala de Ansiedade pela Mudança Climática na população argentina

Resumo: A mudança climática impacta os ecossistemas e a qualidade de vida das pessoas que neles habitam. A saúde mental das pessoas está intimamente relacionada à forma como percebem o ambiente. A ansiedade atua como estratégia adaptativa, incluindo emoções e sintomas fisiológicos relacionados ao futuro. A Escala de Ansiedade pela Mudança Climática é fundamental para avaliar essas emoções. Considerando sua importância, propõe-se uma validação para a população argentina com uma amostra de 192 pessoas. Para isso, analisa-se a consistência interna da escala, evidenciando adequadas propriedades psicométricas, e realiza-se uma análise fatorial exploratória (AFE), observando-se quatro dimensões, assim como na versão original. Além disso, observam-se diferenças conforme o gênero autopercebido e o grupo etário, demonstrando que pessoas que se autopercebem com gênero feminino apresentam maior evidência de compromisso comportamental, e que os mais jovens mostram maior experiência em relação à mudança climática. Essas informações podem contribuir para estratégias frente à preocupação com o meio ambiente, considerando sua relação com o bem-estar e a saúde mental.

Palavras-chave: ansiedade, mudança climática, percepção ambiental, psicometria, saúde mental (Tesauros)

Introducción

Actualmente, el cambio climático y las consecuencias del mismo pueden observarse en los desastres naturales presentes en todo el planeta, los cuales afectan tanto a los ecosistemas como también a la calidad de vida de las personas (IPCC, 2019), necesitando acciones concretas urgentes (IPCC, 2023). Por lo dicho, se altera el estilo de vida y el bienestar de las personas (Cianconi et al., 2020; Clayton, 2019), impactando en la salud mental (Clayton y Manning, 2018; Dodgen et al., 2016; Manning y Clayton, 2018; Márquez-Jiménez y Padilla-Loredo, 2023). Este fenómeno genera interés y preocupación por el tema en diferentes ámbitos (Charlson et al., 2021).

Algunas de las situaciones que son consecuencia del cambio climático y las personas deben afrontar de forma directa, suelen ser las experiencias ante fenómenos como tormentas, sequías o incendios forestales (Clayton y Karazsia, 2020). Sin embargo, hay efectos indirectos como el estrés ante la situación de, por ejemplo, verse obligado a migrar (Hayes y Poland, 2018).

Además, las desigualdades sociales incrementan las probabilidades de exposición a dichas amenazas (Smith et al., 2014), aumentando la vulnerabilidad de las personas (Parry et al., 2019). Cabe aclarar que el acceso a la información permite conocer los sucesos que acontecen en otras partes del planeta (Corner et al., 2015).

En esta línea, diversos estudios (Berry y Peel, 2015; Helm et al., 2018; Reser et al., 2012) coinciden en que no solo el atravesar situaciones de forma personal presenta un impacto emocional, sino la percepción de las mismas o la conciencia sobre estas. Shukman (2018) lo ejemplifica al registrar evidencia de temor vinculado al cambio climático, luego de que personas visualizaran noticias con información acerca del clima. En ese mismo año, se comenzó a evidenciar manifestaciones en los medios respecto a la ansiedad climática (Pols, 2018) y el costo emocional en la salud mental (Scher, 2018), denotando la relación entre el acceso a la información y la percepción de los fenómenos (Pihkala, 2019; Whitmarsh y Capstick, 2018).

Es así que una encuesta de estrés realizada en 2018 reveló que el 51% de quienes fueron consultados consideraban como fuente de estrés el cambio climático (Asociación Psiquiátrica Americana, 2018). Además, el relevo realizado por el programa de Cambio Climático de la Universidad de Yale evidenció un incremento considerable respecto a la preocupación por ser perjudicados por el cambio climático y por el calentamiento global (Leiserowitz et al., 2018).

Previamente, Steentjes et al. (2017) habían hallado evidencias que el 24% de los participantes europeos consultados declaraban estar muy preocupados por el cambio climático en el año 2016. Además, una revisión respecto a valores no económicos sujetos a daños que produce el cambio climático de carácter intangibles incluyen al bienestar tanto mental como emocional (Tschakert et al., 2019). Por todo lo mencionado, esta preocupación puede repercutir en la salud mental, especialmente en el estado del ánimo, como puede ser la ansiedad.

La ansiedad por el cambio climático o ecoansiedad (Albrecht, 2011; Clayton et al., 2017) hace referencia al miedo que se produce por el impacto que tienen las consecuencias del cambio climático. Entre algunas de las sensaciones está el temor a cómo afectará a futuro en las generaciones venideras, ira hacia generaciones pasadas por las decisiones tomadas, como también hacia quienes se considera que deberían adquirir medidas proambientales y no las realizan. También, la sensación de impotencia o agotamiento por no poder realizar, de forma autónoma, acciones que eviten el incremento perjudicial para el ambiente y que tengan un impacto significativo en el curso de los sucesos (Moser, 2007; Searle y Gow, 2010).

La ansiedad es un proceso, que como forma adaptativa (Barlow et al., 2019), incluye emociones negativas con síntomas fisiológicos y aprehensión respecto a la mirada hacia el futuro (Barlow, 2002). Considerando esto, quien la padece puede anticiparse apropiada y adaptativamente para próximas situaciones vinculadas (Yerkes y Dodson, 1908), como también ante posibles situaciones consideradas como amenazantes (Barlow, 2002). Sin embargo, la ansiedad resulta desadaptativa cuando las emociones se desregulan (Barlow et al., 2019), o se conserva un estado de preocupación que resulta de carácter crónico (Borkovec et al., 2004). Resulta relevante destacar que las respuestas de carácter emocional negativas, que son consecuencia del cambio climático y sus efectos, pueden ser complejas de tratar, con resultados abrumadores para las personas (Colegio Royal de Psiquiatría, 2020).

Por todo lo mencionado, se evidencia una relación entre la ansiedad y la preocupación (Clayton y Karazsia, 2020), siendo compleja de controlar para quien la padece (Asociación Psiquiátrica Americana, 2013). Cabe aclarar que los trastornos vinculados a la ansiedad son variables en función de la presentación clínica (Barlow, 2014).

En ese sentido, y considerando el impacto que el cambio climático tiene en la salud y en el bienestar, resulta esperable que ante situaciones donde se observen las consecuencias del deterioro ambiental (Manning y Clayton, 2018; Obradovich et al., 2018), se evidencie un incremento de malestar como, por ejemplo, sintomatología compatible con ansiedad (Clayton et al., 2017; Clayton y Karazsia, 2020; Fritze et al., 2008). Además, a medida que los eventos atribuidos al cambio climático son atípicos y se incrementan (Luber et al., 2014), es esperable que la preocupación impacte en el estado psicológico (Doherty, 2015; Doherty y Clayton, 2011).

Helm et al. (2018) evidencian que la preocupación por el ambiente se encuentra relacionada con el estrés ecológico, así como también con el afrontamiento, pudiendo estar acompañada por la sensación de que los lugares y aquellas cosas consideradas valiosas están siendo degradadas (Wang et al., 2018); desde el hogar o lugares con sentido de identidad y pertenencia (Ellis y Albrecht, 2017; Norgaard, 2006), hasta la forma de vivir o el reconocimiento vinculado a la cultura (Adger et al., 2013; Cunsolo y Ellis, 2018), siendo esta una de las principales resistencias para aceptar el cambio climático (Feygina et al., 2010).

Cabe aclarar que Clayton y Karazsia (2020) consideran que cierto nivel de preocupación por las consecuencias del cambio climático es apropiado, ya que denota una percepción realista de la situación que resulta amenazante, siendo funcional para poder prepararse de forma adaptativa. Sin embargo, señalan que cuando una preocupación implica una “parálisis”, dado el nivel de percepción de las emociones que se presentan, termina impactando de forma negativa.

Algunos estudios (Heeren y Asmundson, 2023; Stanley et al., 2021) coinciden en la implicación del sentimiento de desesperanza o de parálisis frente a las acciones —así como también de la postura de negación— en la salud mental y el bienestar de las personas, contemplando que todas estas responden, como forma de afrontamiento, con la ausencia de conductas concretas (Pinsky et al., 2020). Higginbotham et al., (2014) refieren a la importancia de las conductas en contexto vinculadas al cambio climático y al estrés como determinante; mientras que Van der Linden (2015) sostiene la evidencia de simultaneidad y reciprocidad en la afección entre las respuestas de carácter cognitivas y afectivas frente a los estímulos vinculados al cambio climático.

Importante destacar que algunas personas presentan mayor riesgo de padecer los efectos del cambio climático (Robles, 2021). Además, algunos investigadores (Aguilar Revelo, 2021; Márquez-Jiménez y Padilla-Loredo, 2023) afirman que las personas que se identifican con el género femenino son quienes presentan mayor vulnerabilidad. También, otro factor puede ser presentar problemas de salud mental previos, especialmente en adultos mayores (Katz, 1996).

Considerando que no poseen desarrollada la capacidad de afrontamiento, los niños son otra de las poblaciones con mayor riesgo (Clayton, 2019; Clayton et al., 2017). Asimismo, existen investigaciones que evidencian un mayor interés por cuestiones vinculadas al cambio climático en niños (Corner et al., 2015) y en jóvenes (Clayton, 2020a) respecto de los adultos. Cabe aclarar que esto supone un mayor riesgo de padecer ecoansiedad, especialmente en jóvenes (Clayton, 2020a). Los niños y los jóvenes son el rango etario que presenciará el mayor impacto del cambio climático (McGushin et al., 2022) de forma consciente, dado la educación recibida al respecto (Gubler et al., 2019), pudiendo esto provocar sensaciones de preocupación y desesperación (Ojala, 2012; Ojala et al., 2021).

También, quienes residen en zonas vulnerables a sufrir eventos climáticos de carácter extremo (Clayton y Karazsia, 2020) o quienes poseen menores recursos económicos (Clayton, 2020b), presentan mayores probabilidades de tener problemas de salud mental vinculados al cambio climático. Carleton y Hsiang (2016) destacan que las comunidades agrícolas están muy expuestas, son más vulnerables que las urbanas (Robles, 2021). Otros grupos vulnerables son los científicos que abocan sus estudios a variables vinculadas al cambio climático y sus consecuencias (Clayton, 2018), quienes presentan creencias de carácter religioso relacionadas con la naturaleza (McConnell y Loveless, 2018; Pihkala, 2019), o quienes residen en entornos con mayor contacto con ambientes naturales (Robles, 2021).

Igualmente, Clayton y Karazsia (2020) hallaron evidencias respecto a la asociación entre la ecoansiedad con la ansiedad y la depresión en sentido amplio, indicando que la ecoansiedad podría suponer una amenaza de carácter real en la salud mental de las personas (Robles, 2021). Además, las preocupaciones que las personas presentan son consideradas indicadores de interdependencia con el ambiente (Toughinha y Pato, 2011). Clayton (2003) también evidenció la relación entre el grado en que las personas se sienten parte de la naturaleza en su propio self, considerando la relación entre la identidad y la naturaleza, encontrando asociación con la preocupación por el ambiente.

Por todo lo dicho, resulta de suma importancia conocer cómo afecta el cambio climático en la salud de las personas, con el objetivo de desarrollar planes de acción que puedan mitigar las consecuencias (Berry et al., 2018). Para esto, resulta necesario realizar una adaptación local de la Escala de Ansiedad por el Cambio Climático (ACC) desarrollada por Clayton y Karazsia (2020), considerando que no se hallaron evidencias de la misma confeccionada para uso en la población argentina.

Metodología

Diseño

Se realizó un estudio cuantitativo de carácter transversal, considerando las propiedades métricas de la escala (estructura factorial).

Muestra

Se realizó un muestreo de carácter no probabilístico intencional, evaluando a personas de entre 18 y 45 años que accedieron de forma voluntaria a participar, con previa autorización por parte de los mismos. La selección de la muestra fue llevada a cabo en los primeros seis meses del año 2023.

Los criterios de inclusión fueron residir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tener entre 18 y 45 años de edad y aceptar la participación por medio de un consentimiento informado. Como criterio de exclusión se consideró presentar protocolos con datos incompletos o dificultad para la comprensión de las consignas.

Se indagaron 192 personas de entre 18 y 45 años de edad con una media de 30,67 (DS=9,91) residentes de AMBA, de las cuales 87 (45,3%) declararon residir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 105 (54,7%) residir en Gran Buenos Aires. De esta muestra, 95 (49,5%) se identificaron con el género femenino, mientras que 97 (50,5%) lo hicieron con el género masculino. Respecto al nivel de estudios, 63 (32,8%) afirmaron presentar universitario completo, 57 (29,7%) incompleto, 39 (20,3%) secundario completo, 21 (10,9%) posgrado completo, 7 (3,6%) posgrado incompleto y 5 (2,6%) secundario incompleto. En cuanto al estado civil, 118 (61,5%) afirmaron encontrarse solteros, 44 (22,9%) casados, 22 (11,5%) conviviendo y 8 (4,2%) divorciados.

Instrumentos

Los participantes debieron completar, en primer lugar, un cuestionario sociodemográfico donde se les indagó por su edad, género, residencia, estado civil y nivel de estudios.

La versión original del instrumento consta de 22 reactivos en forma de afirmaciones directas, las cuales se responden con una escala de tipo Likert de 5 puntos, siendo 1 = Nunca, 2=Raramente, 3= A veces, 4= A menudo, y 5= Casi siempre. Originalmente fue considerada como una estructura de 4 factores (Deterioro Cognitivo-Emocional, Deterioro Funcional, Experiencia frente al cambio climático y Conductas de participación) (Clayton y Karaszia, 2020).

El primer factor, denominado por los autores deterioro cognitivo y emocional en relación al cambio climático, incluye reactivos vinculados a la dificultad para conciliar el sueño o la presencia de pesadillas, así como también a la rumiación respecto de los temas relacionados. Los ítems que aportan información al mismo son del 1 al 8. El segundo factor, denominado deterioro funcional, comprende aquellas emociones que la persona presenta por el cambio climático y le repercuten en la funcionalidad de la vida que lleva adelante, y está compuesto por los ítems 9 al 13. El tercero, denominado experiencias por el cambio climático, implica la experiencia que la persona evaluada presenta respecto al cambio climático y comprende los ítems del 14 al 16. El cuarto factor, compromiso conductual, implica respuestas en relación con comportamientos y actividades proambientales afines, abarca los ítems del 17 al 22.

Tanto el factor experiencias del cambio climático (factor 3) como el factor compromiso conductual (factor 4) presentan relación con la Escala Drive for Muscularity (McCreary y Sasse, 2000), ya que los autores Clayton y Karazsia (2020) utilizaron ítems de esta escala para la conformación de los factores. Cabe aclarar que, al igual que los factores 3 y 4, los factores deterioro cognitivo y emocional (factor 1) y deterioro conductual (factor 2) se encuentran basados en la denominada Escala de Respuestas Rumiantes (Treynor et al., 2003). Además, resulta importante destacar que la escala no solo se reduce a reactivos de otras previas, sino que incluyen descripciones de experiencias y emociones que diversos participantes de blogs publicaron en un espacio propuesto por Clayton y Karazsia (2020).

Para calcular los puntajes de las escalas se debe proceder promediando los ítems que los componen. El puntaje total de la escala se obtiene calculando un promedio de todos los ítems donde las puntuaciones más elevadas denotan mayores niveles de ansiedad por el cambio climático (Clayton y Karaszia, 2020).

Posteriormente, se evidenció relación entre factores (Angelelli et al., 2022), generando así dos subescalas principales y eliminando el modelo de cuatro factores.

La versión del cuestionario de inclusión en la naturaleza en el self, con un ítem de carácter gráfico propuesto originalmente por Schultz (2001), presenta círculos con diversos grados de superposición, donde uno representa al self y el otro a la naturaleza. Este ítem se puntúa del 1 al 5, donde 1 representa una independencia total entre el self y la naturaleza, y 5 una superposición casi total.

Procedimiento

El presente estudio se integra en el proyecto de investigación del Instituto de Investigación de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador (Argentina), en colaboración con la materia Metodología de la Investigación de la profesora Favara, también de la Universidad del Salvador (Argentina). Se especifica que este proyecto respeta los requerimientos éticos institucionales.

En primer lugar, se procedió a realizar una adaptación lingüística y conceptual de la Escala de Ansiedad por el Cambio Climático (Clayton y Karazsia, 2020). Considerando que la misma se encuentra publicada por los autores y es de libre acceso, no se solicitó previa autorización para su utilización a los mismos.

El proceso de adaptación estuvo compuesto por una traducción directa por tres profesionales de la salud mental, desarrollados en el ámbito de la investigación y con conocimientos de ambos idiomas.

Seguidamente, se procedió a realizar un juicio experto para determinar qué alternativa resultaba más apropiada y se calculó el grado de acuerdo entre los mismos por medio del cálculo del Coeficiente V. de Aiken.

Además, se realizó una prueba piloto con sujetos que se ajustaban a los criterios de inclusión para editar algunas cuestiones respecto a la presentación de los ítems y su redacción. Todo lo antes mencionado se realizó contemplando las direcciones de la Comisión Internacional de Test (Muñiz et al., 2013), pudiendo así realizar tanto las equivalencias conceptuales como las lingüísticas y funcionales entre ambas versiones (original y adaptada), como también aportar evidencias vinculadas a la validez aparente y de contenido.

Posteriormente, se realizó una administración de protocolos con los resultados arribados luego de lo comentado, como también la tabulación de los datos, los cuales fueron hechos en conjunto con estudiantes de grado de la materia informada, como parte de las actividades propuestas por la misma y bajo supervisión de los investigadores.

Se les solicitó a los estudiantes que seleccionaran personas dentro de su red de apoyo que cumplieran con el criterio de inclusión planteado para el presente estudio. Los participantes, antes de contestar, debieron firmar un consentimiento en el que se especificaba tanto la confidencialidad de los datos como la voluntariedad y la colaboración en el estudio, sin riesgo de posibles daños asociados ni perjuicio alguno. Asimismo, se les aclaró en dicho consentimiento que todas las respuestas brindadas tendrían como única finalidad la investigación enmarcada en el proyecto.

Análisis de datos

Para analizar los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics, versión 24 (IBM, 2016), especialmente los análisis descriptivos, correlaciones y diferencias de grupos; y el software libre Rstudio para los análisis de fiabilidad, alfa de Cronbach, análisis factorial exploratorio y gráfico de sedimentación.

Resultados

Al igual que en la versión original (Clayton y Karazsia, 2020) se realizó un análisis de los ítems que conforman el total de la escala Ansiedad por el Cambio Climático (Tabla 1). Además, se obtuvo un alfa de Cronbach de .89 para la escala total, mientras que en las subescalas se obtuvieron valores mayores a .79. El rango de las correlaciones entre los ítems y el total alternó entre .282 (M=4.07; DS=1.131) obtenido al analizar el ítem 19 (“Apago las luces”), y entre el valor .659 (M=2,73; DS=1.228) correspondiente al ítem 22 (“Creo que puedo ayudar a abordar los problemas del cambio climático”).

|

Tabla 1 Ítems del Cuestionario de Ansiedad por el Cambio Climático adaptados a la población argentina |

|||

|

Ítems |

Media |

Desvío |

Correlación ítem-total |

|

Ítem 1 |

1,65 |

0,831 |

,555** |

|

Ítem 2 |

1,40 |

0,701 |

,550** |

|

Ítem 3 |

1,33 |

0,680 |

,548** |

|

Ítem 4 |

1,31 |

0,748 |

,604** |

|

Ítem 5 |

1,37 |

0,726 |

,569** |

|

Ítem 6 |

1,30 |

0,663 |

,542** |

|

Ítem 7 |

1,19 |

0,490 |

,605** |

|

Ítem 8 |

1,48 |

0,799 |

,609** |

|

Ítem 9 |

1,36 |

0,724 |

,613** |

|

Ítem 10 |

1,56 |

0,854 |

,524** |

|

Ítem 11 |

1,25 |

0,570 |

,524** |

|

Ítem 12 |

1,31 |

0,667 |

,563** |

|

Ítem 13 |

1,25 |

0,694 |

,537** |

|

Ítem 14 |

1,88 |

1,203 |

,620** |

|

Ítem 15 |

2,13 |

1,359 |

,512** |

|

Ítem 16 |

2,38 |

1,321 |

,597** |

|

Ítem 17 |

3,25 |

1,236 |

,464** |

|

Ítem 18 |

3,17 |

1,345 |

,515** |

|

Ítem 19 |

4,07 |

1,131 |

,282** |

|

Ítem 20 |

3,38 |

1,169 |

,491** |

|

Ítem 21 |

2,69 |

1,222 |

,522** |

|

Ítem 22 |

2,73 |

1,228 |

,656** |

|

Nota. Ítems 1-8 representan la subescala de Deterioro Cognitivo-Emocional; los ítems 9-13 miden el Deterioro Funcional; los ítems 14-16 miden la Experiencia frente al Cambio Climático; los ítems 17-22 miden el Compromiso Conductual en la versión original (Clayton & Karazsia, 2020). Nota. * p < .05, ** p < .01 |

|||

Se obtuvieron correlaciones rho de Spearman (Tabla 2) considerando la ausencia de normalidad evidenciada gracias a los resultados del Test Kolmogorov-Smirnov, con un 5% de significancia.

Se analizó la relación entre la escala de ansiedad por el cambio climático (ACC) y las 4 subdimensiones propuestas por los autores: deterioro cognitivo emocional (DCE), deterioro funcional (DF), experiencia frente al cambio climático (ECC) y compromiso conductual (CC), siendo todas estas estadísticamente significativas.

Se destaca que la asociación más leve entre las dimensiones fue entre compromiso conductual y deterioro funcional (ρ=.171; p<.05), mientras que la más elevada fue entre deterioro funcional y deterioro cognitivo emocional (ρ=.594; p<.01). Además, las asociaciones entre las subescalas y la escala total oscilaron entre ρ=.616 (p<.01) con deterioro funcional y ρ=.753 (p<.01) con experiencia frente al cambio climático. Se adicionó como criterio la escala de Inclusión de la Naturaleza en el Self (INS) de Schultz (2001), siendo todas estas positivas estadísticamente significativas. La edad también presentó evidencias, aunque no fueron significativas.

|

Tabla 2 Matriz de correlaciones entre la escala de Ansiedad por el Cambio Climático con las subescalas, la Escala de inclusión de la Naturaleza en el Self de Schultz (2001) y la edad de los participantes |

|||||||

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1. ACC |

- |

|

|

|

|

|

|

|

2. DCE |

,690** |

- |

|

|

|

|

|

|

3. DF |

,616** |

,594** |

- |

|

|

|

|

|

4. ECC |

,753** |

,348** |

,498** |

- |

|

|

|

|

5. CC |

,720** |

,303** |

,171* |

,391** |

- |

|

|

|

6. INS |

,427** |

,327** |

,248** |

,257** |

,402** |

- |

|

|

7. Edad |

-0,043 |

0,014 |

-0,040 |

-0,109 |

-0,051 |

0,054 |

- |

|

Nota. ACC (Ansiedad por el Cambio Climático), DCE (Deterioro Cognitivo – Emocional), DF (Deterioro Funcional), ECC (Experiencia por el Cambio Climático), CC (Compromiso Conductual), INS (Inclusión de la Naturaleza en el Self). Nota. * p < .05, ** p < .01 |

|||||||

Se realizó un análisis de diferencias de medianas mediante la prueba U de Mann-Whitney, considerando la carencia de normalidad evidenciada, con el objetivo de observar si existían diferencias estadísticamente significativas según el género declarado por los participantes (femenino o masculino), así como también según el lugar de residencia (CABA o GBA) (Tabla 3).

Los resultados indicarían, en cuanto al género, diferencias estadísticamente significativas en la subdimensión compromiso conductual, donde las mujeres presentaron mayores puntuaciones, con una mediana de 21 (16–24), en comparación con los hombres, cuya mediana fue de 19 (15.5–21.5). Asimismo, se observaron diferencias en el resto de las subdimensiones, así como también en la escala total, considerando su unidimensionalidad.

En cuanto al lugar de residencia tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas entre quienes declararon residir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quienes afirmaron hacerlo en Gran Buenos Aires.

También se analizó si existía diferencia respecto a la edad, contemplando la mediana (30) como medida de delimitación. Gracias al mismo se pudo observar diferencia estadísticamente significativa respecto a la experiencia por el cambio climático, ya que quienes declararon tener 30 años o menos presentaron una mediana de 6 (4-9), mientras quienes afirmaron ser mayores de esta edad presentaron una mediana de 5 (3-8).

|

Tabla 3 Diferencias según género, lugar de residencia y edad. |

|||||

|

Género |

Femenino (N=95) Mediana (RIQ) |

Masculino (N=97) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Ansiedad por el Cambio Climático |

44 (35-54) |

42 (36-47.5) |

4071 |

,163 |

|

|

Deterioro Cognitivo - Emocional |

10 (8-14) |

9 (8-11) |

4065,5 |

,147 |

|

|

Deterioro Funcional |

6 (5-8) |

5 (5-7) |

4211 |

,266 |

|

|

Experiencia por el Cambio Climático |

6 (3-9) |

5 (3-9) |

4575 |

,932 |

|

|

Compromiso Conductual |

21 (16-24) |

19 (15.5-21.5) |

3614 |

,010* |

|

Lugar de Residencia |

CABA (N=87) Mediana (RIQ) |

GBA (N=105) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Ansiedad por el Cambio Climático |

41 (34-48) |

44 (36-50) |

4077 |

,200 |

|

|

Deterioro Cognitivo – Emocional |

9 (8-12) |

9 (8-12) |

4535,5 |

,931 |

|

|

Deterioro Funcional |

5 (5-7) |

6 (5-8) |

4105 |

,193 |

|

|

Experiencia por el Cambio Climático |

5 (3-9) |

6 (4-9) |

3999,5 |

,133 |

|

|

Compromiso Conductual |

19 (16-22) |

20 (16-23) |

4346 |

,563 |

|

Edad |

Hasta 30 (N=97) Mediana (RIQ) |

Más de 30 (N=95) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Ansiedad por el Cambio Climático |

42 (36-50.5) |

43 (34-47) |

4268,5 |

,378 |

|

|

Deterioro Cognitivo - Emocional |

9 (8-11.5) |

9 (8-12) |

4589,5 |

,962 |

|

|

Deterioro Funcional |

6 (5-7.5) |

5 (5-7) |

4237,5 |

,299 |

|

|

Experiencia por el Cambio Climático |

6 (4-9) |

5 (3-8) |

3741 |

,023* |

|

|

Compromiso Conductual |

20 (16.5-23) |

19 (16-23) |

4285,5 |

,402 |

|

Nota. * p < .05, ** p < .01 |

|||||

Siguiendo los análisis realizados por Clayton y Karazsia (2020), se efectuó un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) del eje principal con oblimin como rotación recomendada para indagar la estructura factorial. Se observó la prueba de esfericidad de Barlett, que resultó adecuada para los ítems del instrumento (KMO=.85; X2=2286; p<.001).

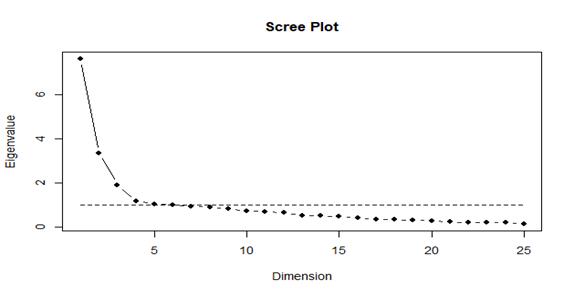

Se evidenciaron cuatro factores, al igual que en el modelo propuesto por los autores (Tabla 4), a partir de las cargas factoriales de los ítems, considerando para cada uno cargas superiores a .40. La única excepción fue el ítem 10 (“Tengo problemas para balancear mis preocupaciones sobre la sustentabilidad con las necesidades de mi familia”), que presentó cargas factoriales compartidas en dos factores. El factor 1, deterioro cognitivo-emocional, se evidencia en los ítems del 1 al 8 al igual que el modelo original. Sin embargo, se adicionan a este factor el ítem 9, el 10 (con carga compartida con el factor 2) y el ítem 13. El factor 2 o deterioro funcional se lo puede observar en los ítems 10, 11 y 12. Cabe aclarar que los autores especifican que el rango de ítems que se presenta desde el 1 al 13 constituyen una subescala vinculada a la sintomatología compatible con la ansiedad. El factor 3 se evidenció en el rango de ítems del 14 al 16 correspondiente a experiencia por el cambio climático, y el factor 4 se compone por los últimos 6 ítems que miden compromiso conductual. Se aclara que este modelo de 4 factores explica el 34% de la varianza. Se destaca que el gráfico de sedimentación (Figura 1) también evidenció como adecuada la decisión de reconocer 4 factores.

|

Tabla 4 Análisis Factorial Exploratorio de la escala ACC |

||||

|

|

Cargas Factoriales |

|||

|

|

Factor 1 |

Factor 2 |

Factor 3 |

Factor 4 |

|

Ítem 1 |

0,610 |

0,449 |

0,092 |

0,251 |

|

Ítem 2 |

0,640 |

0,327 |

-0,048 |

0,340 |

|

Ítem 3 |

0,742 |

0,475 |

-0,028 |

0,208 |

|

Ítem 4 |

0,863 |

0,203 |

0,099 |

0,124 |

|

Ítem 5 |

0,684 |

0,412 |

0,128 |

0,153 |

|

Ítem 6 |

0,692 |

0,494 |

0,086 |

0,113 |

|

Ítem 7 |

0,793 |

0,177 |

0,283 |

0,104 |

|

Ítem 8 |

0,754 |

0,253 |

0,288 |

0,097 |

|

Ítem 9 |

0,758 |

0,420 |

0,327 |

0,055 |

|

Ítem 10 |

0,588 |

0,454 |

0,336 |

-0,008 |

|

Ítem 11 |

0,564 |

0,746 |

0,370 |

-0,036 |

|

Ítem 12 |

0,547 |

0,754 |

0,363 |

0,035 |

|

Ítem 13 |

0,743 |

0,063 |

0,389 |

0,000 |

|

Ítem 14 |

0,312 |

0,167 |

0,826 |

0,241 |

|

Ítem 15 |

0,115 |

0,151 |

0,853 |

0,193 |

|

Ítem 16 |

0,255 |

-0,002 |

0,739 |

0,362 |

|

Ítem 17 |

0,086 |

-0,193 |

0,251 |

0,695 |

|

Ítem 18 |

0,225 |

-0,031 |

0,195 |

0,679 |

|

Ítem 19 |

-0,162 |

0,112 |

0,060 |

0,668 |

|

Ítem 20 |

0,040 |

-0,026 |

0,283 |

0,805 |

|

Ítem 21 |

0,273 |

0,374 |

-0,008 |

0,608 |

|

Ítem 22 |

0,388 |

0,054 |

0,222 |

0,714 |

|

Figura 1 Gráfico de sedimentación |

|

|

Se realizó una nueva correlación rho de Spearman (Tabla 5), considerando la ausencia de normalidad evidenciada gracias a los resultados del Test Kolmogorov-Smirnov con un 5% de significancia.

Se analizó la relación entre la escala de ansiedad por el cambio climático (ACC), las 4 subdimensiones propuestas por los autores, pero adaptándolas según lo hallado en el presente, deterioro cognitivo emocional (DCE) conformado por los ítems 1 al 10 más el 13, deterioro funcional (DF) compuesto por los ítems 11 y 12, experiencia frente al cambio climático (ECC) en el rango de ítems 14 a 16 y compromiso conductual (CC) constituido por los últimos 6 ítems.

Al comparar las cargas factoriales de las dimensiones, se evidencia aumento de correlación entre la escala total y la nueva dimensión de deterioro cognitivo emocional (ρ=.714; p<.01), pero una disminución entre la primera y la dimensión deterioro funcional (ρ=.494; p<.01) respecto a los valores hallados con la división de ítems propuesta por los autores.

Cabe destacar que las dimensiones deterioro cognitivo y deterioro funcional disminuyeron la correlación, pasando de un ρ =.594 (p<.01) a uno de .477 (p<.01). Se hallaron otras asociaciones estadísticamente significativas, tanto entre las dimensiones como también con la escala de Inclusión de la Naturaleza en el Self de Schultz (2001) (INS). Sin embargo, se destaca que la asociación que se halló entre la nueva dimensión de deterioro funcional y compromiso conductual fue positiva, pero leve y no estadísticamente significativa.

|

Tabla 5 Matriz de correlaciones entre la escala de Ansiedad por el Cambio Climático con las subescalas, la Escala de inclusión de la Naturaleza en el Self de Schultz (2001) y la edad de los participantes considerando el AFE |

|||||||

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1. ACC |

- |

|

|

|

|

|

|

|

2. DCE |

,714** |

- |

|

|

|

|

|

|

3. DF |

,494** |

,477** |

- |

|

|

|

|

|

4. ECC |

,753** |

,417** |

,417** |

- |

|

|

|

|

5. CC |

,720** |

,283** |

,103 |

,391** |

- |

|

|

|

6. INS |

,427** |

,358** |

,155* |

,257** |

,402** |

- |

|

|

7. Edad |

-,043 |

-,003 |

,006 |

-,109 |

-,051 |

,054 |

- |

|

Nota. ACC (Ansiedad por el Cambio Climático), DCE (Deterioro Cognitivo – Emocional), DF (Deterioro Funcional), ECC (Experiencia por el Cambio Climático), CC (Compromiso Conductual), INS (Inclusión de la Naturaleza en el Self). Nota. * p < .05, ** p < .01 |

|||||||

Se realizó nuevamente el análisis de diferencias de medianas U de Mann Whitney considerando la carencia de normalidad evidenciada, para poder observar si existían diferencias estadísticamente significativas a partir del género declarado por los participantes (femenino o masculino), el lugar de residencia (CABA o GBA) y la edad declarada (Tabla 6).

Los resultados indicaron que, en relación con el género, el lugar de residencia y la edad, se hallaron patrones análogos a los observados en las dimensiones categorizadas según la propuesta original de los autores. No se identificaron diferencias estadísticamente significativas adicionales al considerar las dimensiones deterioro cognitivo-emocional y deterioro funcional.

|

Tabla 6 Diferencias según género, lugar de residencia y edad considerando el AFE |

|||||

|

Género |

Femenino (N=95) Mediana (RIQ) |

Masculino (N=97) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Deterioro Cognitivo – Emocional |

13 (11-19) |

12 (11-16) |

4102 |

,181 |

|

|

Deterioro Funcional |

2 (2-3) |

2 (2-2) |

4362 |

,408 |

|

Lugar de Residencia |

CABA (N=87) Mediana (RIQ) |

GBA (N=105) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Deterioro Cognitivo – Emocional |

13 (11-16) |

13 (11-17) |

4444 |

,743 |

|

|

Deterioro Funcional |

2 (2-2) |

2 (2-3) |

4191 |

,203 |

|

Edad |

Hasta 30 (N=97) Mediana (RIQ) |

Más de 30 (N=95) Mediana (RIQ) |

U |

p |

|

|

|

Deterioro Cognitivo - Emocional |

13 (11-17.5) |

12 (11-17) |

4444 |

,665 |

|

|

Deterioro Funcional |

2 (2-3) |

2 (2-3) |

4559 |

,870 |

Discusión

La evidencia obtenida denota que la adaptación propuesta para la población argentina de la Escala de Ansiedad por el Cambio Climático (ACC) presenta adecuadas propiedades métricas para medir el constructo denominado como ecoansiedad.

Los análisis factoriales realizados corroboran la presencia de cuatro factores, en línea con la denominación propuesta por Clayton y Karazsia (2020), y a diferencia de los tres factores identificados en la versión española (Robles, 2021). Estos factores son: Deterioro Cognitivo-Emocional (DCE), Deterioro Funcional (DF), Experiencia por el Cambio Climático (ECC) y Compromiso Conductual (CC). La estructura factorial se evidencia no solo en los resultados obtenidos a partir de las cargas factoriales, sino también en el gráfico de sedimentación.

Además, se destaca que las dimensiones vinculadas al deterioro no se corresponden en su composición con la versión original, donde el ítem 9 (“Mi preocupación sobre el cambio climático dificulta mi capacidad de disfrutar con familia y amigos”), el ítem 10 (“Tengo problemas para balancear mis preocupaciones sobre la sustentabilidad con las necesidades de mi familia”) y el 13 (“Mis amigos dicen que pienso mucho sobre el cambio climático”) presentan mejores evidencias para deterioro cognitivo emocional que para deterioro funcional.

Sin embargo, se podría cuestionar la composición de la dimensión hallada, denominada por los autores deterioro funcional, ya que para la versión local solo se hallaron dos ítems para su composición. Se destaca que en la versión española (Robles, 2021) los ítems del rango del 1 al 13 componen una única dimensión. Esto invita a reflexionar respecto al vínculo hallado entre ambas dimensiones de deterioro y la relación entre cognición, emoción y funcionalidad. Esto puede corroborarse en las correlaciones encontradas entre las dimensiones.

De modo semejante se observa relación con el cuestionario que mide el grado de inclusión de la naturaleza en el Self de Schultz (2001), pudiendo afirmar que quienes se encuentran más vinculados y se sienten parte de la naturaleza, son quienes tenderían a experimentar mayor cantidad de sintomatología compatible con ecoansiedad.

Respecto a las variables sociodemográficas, no se hallaron diferencias significativas en relación con el género en lo que concierne a la vulnerabilidad a padecer problemáticas de salud mental vinculadas al cambio climático, a diferencia de lo reportado en estudios previos (Heeren et al., 2022; Wullenkord et al., 2021).

Se aclara que solo se hallaron diferencias estadísticamente significativas a favor de las personas que se identificaron con el género femenino respecto al género masculino en las respuestas que implican un compromiso en los comportamientos proambientales. Lo dicho presenta relación con evidencias previas obtenidas en otros estudios tanto orientales (Chen et al., 2011; Gong y Lei, 2007; Harris, 2006) como occidentales (Tindall et al., 2003), donde se observa mayor predilección por la realización de acciones vinculadas al cuidado del ambiente en el género femenino.

Además, siguiendo lo sugerido en la versión española del instrumento (Robles, 2021) para consignar diferencias según la edad, se observó que las personas de menor edad (hasta 30 años) presentarían mayores evidencias en cuanto a la experiencia de las consecuencias del cambio climático, en comparación con los adultos de mayor edad. Este hallazgo coincide con lo reportado en otras investigaciones (Clayton y Karazsia, 2020; Larionow et al., 2022).

Cabe destacar que las personas más jóvenes tienden a adoptar una perspectiva más ecocéntrica (Moyano-Díaz y Palomo-Vélez, 2014), lo que podría explicarse a partir del efecto de cohorte propuesto por Buttel (1979). Según este enfoque, dicha generación habría alcanzado la mayoría de edad durante períodos de intensa degradación ambiental, a diferencia de los adultos mayores. Esta diferencia también fue observada en la validación española de la escala (Robles, 2021), lo que permite suponer que se trata de una característica posiblemente transcultural. Otra explicación posible es la planteada por Hickmann et al. (2021), quienes señalaron que esta diferencia podría vincularse con la percepción, por parte de los más jóvenes, de que los gobiernos no están abordando con éxito las problemáticas asociadas al cambio climático.

Resulta

relevante destacar que la presente escala no está diseñada para su uso en el

ámbito clínico, sino que su finalidad es conocer las características de la

población en relación con la percepción que posee sobre las problemáticas del

cambio climático y cómo dichas variables interactúan con ella (Clayton y

Karazsia, 2020). No obstante, resulta de interés continuar profundizando en el

estudio de esta variable, especialmente considerando que, hasta la fecha, no se

han encontrado antecedentes de su aplicación en población argentina.

Respecto a algunas limitaciones, se puede considerar el tamaño de la muestra utilizada, la cual no puede ser considerada representativa de la población general. Además, el estudio no se extendió a otros rangos etarios que podrían presentar resultados diferentes, ni se distinguió en función del nivel académico, a pesar de la influencia que este puede tener en las temáticas vinculadas al cambio climático.

Conclusiones

Los resultados arribados evidencian adecuadas propiedades de validez y fiabilidad de la adaptación de la escala de Ansiedad por el Cambio Climático para la población de Argentina. Igualmente, se considera que los resultados hallados podrían ser mejorados considerando las limitaciones mencionadas.

Se reitera que la versión presentada no debería ser considerada una herramienta diagnóstica, por lo previamente mencionado. No obstante, esta información puede contribuir al diseño de estrategias destinadas a reducir la preocupación por el ambiente, evitando que esta se incremente y cronifique, lo cual repercutiría negativamente en el bienestar de las personas, especialmente en su salud mental, dada la relación que estas problemáticas tienen con la salud humana.

Referencias

Adger, W. N., Barnett, J., Brown, K., Marshall, N., & O'Brien, K. (2013). Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nature Climate Change, 3(2), 112-117. https://doi.org/10.1038/nclimate1666

Aguilar Revelo, L. (2021). La igualdad de género ante el cambio climático. CEPAL Serie Asuntos de Género, (159). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46996/4/S2100332_es.pdf

Albrecht, G. (2011). Chronic environmental change: Emerging “psychoterratic” syndromes. En Weissbecker (Ed). Climate change and human well-being: Global challenges and opportunities (pp. 43–56). Springer.

Angelelli, J., Aufenacker, S., Bongiardino, L., Borensztein, L., Botero, C., Peña Loray, J., Rodriguez Quiroga, A., & Yosa, C. (2022). Instrumentos de Medición de los Impactos de da Crisis Ecológica en la Salud Mental: Una Revisión No Sistemática. Enciclopedia Argentina de Salud Mental. http://www.enciclopediasaludmental.org.ar/trabajo.php?idt=170&idtt=30

Asociación Psiquiátrica Americana. (2013). Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5. https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf

Asociación Psiquiátrica Americana. (2018). Stress in America: Generation Z. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2018/stress-gen-z.pdf

Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders (3rd ed.). Guilford Press.

Barlow, D. H. (2014). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. Guilford.

Barlow, D. H., Durand, V. M., & Hofmann, S. G. (2019). Abnormal psychology: An integrative approach (8th ed.). Cengage Learning.

Berry, H. L., & Peel, D. (2015). Worrying about climate change: Is it responsible to promote public debate? BJPsych International, 12(2), 31–32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29093844/

Berry, H. L., Waite, T. D., Dear, K. B., Capon, A. G., & Murray, V. (2018). The case for systems thinking about climate change and mental health. Nature Climate Change, 8, 282-290. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0102-4

Borkovec, T. D., Alcaine, O. M., & Behar, E. (2004). Avoidance theory of worry and generalized anxiety disorder. En R. G. Heimberg, C. L. Turk, & D. S. Mennin (Eds.), Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice (pp. 77-108). Guilford Press.

Buttel, F. H. (1979). Age and environmental concern: multivariate analysis. Youth and Society, 10(3), 237– 256. https://doi.org/10.1177/0044118X7901000302

Carleton, T. A., & Hsiang, S. M. (2016). Social and economic impacts of climate. Science, 353(6304). https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad9837

Charlson, F., Ali, S., Benmarhnia, T., Pearl, M., Massazza, A., Augustinavicius, J., & Scott, J.G. (2021). Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4486. https://doi.org/10.3390/ijerph18094486

Chen, X., Peterson, M. N., Hull, V., Lu, C., Lee, G. D., Hong, D., & Liu, J. (2011). Effects of attitudinal and sociodemographic factors on pro-environmental behavior in urban China. Environmental Conservation, 38(1), 45-52. https://doi.org/10.1017/S037689291000086X

Cianconi, P., Betro, S., & Janiri, L. (2020). The impact of climate change on mental health: A systematic descriptive review. Frontiers in Psychiatry, 11, 74. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00074

Clayton, S. (2003). Environmental identity: A conceptual and an operational definition. En S. Clayton y S. Opotow (Eds.), Identity and the natural environment. The psychological significance of Nature (pp. 45–65). Massachusetts Institute of Technology.

Clayton, S. (2018). Mental health risk and resilience among climate scientists. Nature Climate Change, 8, 260-261. https://www.nature.com/articles/s41558-018-0123-z

Clayton, S. (2019). Psychology and climate change. Psychologist Papers, 40(3), 167-173. https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(19)30862-0.pdf

Clayton, S. (2020a). Climate anxiety: Psychological responses to climate change. Journal of Anxiety Disorders, 74. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102263

Clayton, S. (2020b). Climate Change and Mental Health. Current Environmental Health Reports, 8, 1-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33389625/

Clayton, S., & Karazsia, B. T. (2020). Development and validation of a measure of climate change anxiety. Journal of Environmental Psychology, 69, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101434

Clayton, S., & Manning, C. (2018). Psychology and climate change: Human perceptions, impacts, and responses. Elsevier.

Clayton, S., Manning, C. M., Krygsman, K., & Speiser, M. (2017). Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance. American Psychological Association, and ecoAmerica.

Colegio Royal de Psiquiatría. (2020). Mental health information in Spanish. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/translations/spanish

Corner, A., Roberts, O., Chiari, S., Völler, S., Mayrhuber, E. S., Mandl, S., & Monson, K. (2015). How do young people engage with climate change? The role of knowledge, values, message framing, and trusted communicators. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 6(5), 523-534. https://doi.org/10.1002/wcc.353

Cunsolo, A., & Ellis, N. R. (2018). Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss. Nature Climate Change, 8(4), 275. https://uwosh.edu/sirt/wp-content/uploads/sites/86/2020/04/Cunsolo-and-Ellis-2018.pdf

Dodgen, D., Donato, D., Kelly, N., La Greca, A., Morganstein, J., Reser, J., & Ursano, R. (2016). Ch. 8: Mental health and well-being. US Global Change Research Program. https://health2016.globalchange.gov/mental-health-and-well-being

Doherty, T. J., & Clayton, S. (2011). The psychological impacts of global climate change. American Psychologist, 66, 265–276. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-66-4-265.pdf

Doherty, T. J. (2015). Mental health impacts. En J. Patz & B. S. Levy (Eds.), Climate Change and public health. Oxford University Press.

Ellis, N. R., & Albrecht, G. A. (2017). Climate change threats to family farmers' sense of place and mental wellbeing: A case study from the western Australian wheatbelt. Social Science & Medicine, 175, 161–168. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28092757/

Feygina, I., Jost, J. T., & Goldsmith, R. E. (2010). System justification, the denial of global warming, and the possibility of “system-sanctioned change”. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 326–338. https://doi.org/10.1177/0146167209351435

Fritze, J., Blashki, G. A., Burke, S., & Wiseman, J. (2008). Hope, despair and transformation: Climate change and the promotion of mental health and well-being. International Journal of Mental Health Systems, 2, 1–10. https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-4458-2-13

Gong, W., & Lei, J. (2007). An analysis of gender difference in the environmental concern and environmentally friendly behaviors of Chinese urban residents. Humanities and Social Sciences Journal of Hainan University, 25(3), 340-345. https://doi.org/10.1177/0013916517723126

Gubler, M., Brügger, A., & Eyer, M., (2019). Adolescents’ perceptions of the psychological distance to climate change, its relevance for building concern about it, and the potential for education. En Leal Filho, W., Hemstock, S.L. (Eds.), Climate Change and the Role of Education (pp. 129–147). Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-32898-6

Harris, P.G. (2006). Environmental perspectives and behavior in China: synopsis and bibliography. Environment and Behavior, 38(1), 5-21. https://doi.org/10.1177/0013916505280087

Hayes, K., & Poland, B. (2018). Addressing Mental Health in a Changing Climate: Incorporating Mental Health Indicators into Climate Change and Health Vulnerability and Adaptation Assessments. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1806. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30131478/

Heeren, A., & Asmundson, G.J., (2023). Understanding climate anxiety: what decision makers, health care providers, and the mental health community need to know to promote adaptative coping. Journal of Anxiety Disorders, 93, 102654. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2022.102654

Heeren, A., Mouguiama-Daouda, C., & Contreras, A. (2022). On climate anxiety and the threat, it may pose to daily life functioning and adaptation: A study among European and african French-speaking participants. Climatic Change, 173(1), 1–17. https://doi. org/10.1007/s10584-022-03402-2

Helm, S. V., Pollitt, A., Barnett, M. A., Curran, M. A., & Craig, Z. R. (2018). Differentiating environmental concern in the context of psychological adaption to climate change. Global Environmental Change, 48, 158–167. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.11.012

Hickmann, T., Widerberg, O., Lederer, M., & Pattberg, P. (2021). The United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat as an orchestrator in global climate policymaking. International Review of Administrative Sciences, 87(1), 21–38. https://doi.org/10.1177/0020852319840425

Higginbotham, N., Connor, L. H., & Baker, F. (2014). Subregional differences in Australian climate risk perceptions: Coastal versus agricultural areas of the hunter valley, NSW. Regional Environmental Change, 14(2), 699–712. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-013-0529-0

IBM Corp. (2016). IBM SPSS Statistics for Windows (Version 24.0) [Computer software]. IBM Corp.

IPCC. (2019). Climate change and land. Geneva (Switzerland): Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/srccl/

IPCC. (2023). Sixth Assessment Report (IPCC). https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

Katz, I. R. (1996). On the inseparability of mental and physical health in aged persons: Lessons from depression and medical comorbidity. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 4(1), 1-16. https://doi.org/10.1097/00019442-199624410-00001

Larionow, P., Sołtys, M., Izdebski, P., Mudło-Głagolska, K., Golonka, J., Demski, M., & Rosinska, M. (2022). Climate change anxiety assessment: The psychometric properties of the polish version of the climate anxiety scale. Frontiers in a Psychology, 13, 870392. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.870392

Leiserowitz, A., Maibach, E., Rosenthal, S., Kotcher, J., Ballew, M., Goldberg, M., et al. (2018). Climate change in the American mind: December 2018.. Yale University and George Mason University. https://climatecommunication.yale.edu/wp-content/uploads/2019/01/Climate-Change-American-Mind-December-2018.pdf

Luber, G. K., Knowlton, J., Balbus, H., Frumkin, M., Hayden, J., Hess, M., et al. (2014). Ch. 9: Human health. En J. M. Melillo, T. C. Richmond, & G. W. Yohe (Eds.). Climate change impacts in the United States: The third national climate assessment. (pp. 220–256). U.S. Global Research Program.

Manning, C., & Clayton, S. (2018). Threats to mental health and wellbeing associated with climate change. En S. Clayton, & C. Manning (Eds.). Psychology and climate change: Human perceptions, impacts, and responses. Elsevier.

Márquez-Jiménez, G., & Padilla-Loredo, S. (2023). Cambio climático, género y salud mental: una revisión sistemática basada en el método PRISMA. Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 14(1), 25-40. https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.231401.03

McConnell, D. L., & Loveless, M. D. (2018). Nature and the environment in Amish life. Johns Hopkins University Press.

McCreary, D. R., & Sasse, D. K. (2000). An exploration of the drive for muscularity in adolescent boys and girls. Journal of American College Health, 48, 297–304. doi: 10.1080/07448480009596271.

McGushin, A., Gasparri, G., Graef, V., Ngendahayo, C., Timilsina, S., Bustreo, F., & Costello, A., (2022). Adolescent wellbeing and climate crisis: adolescents are responding, what about health professionals? BMJ, 379. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071690

Moser, S. C. (2007). More bad news: The risk of neglecting emotional responses to climate change information. En S. C. Moser y L. Dilling (Eds.), Creating a climate for change: Communicating climate change and facilitating social change (pp. 64–80). Cambridge University Press.

Moyano-Díaz, E., & Palomo-Vélez, G. (2014). Propiedades psicométricas de la Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP-R) en población chilena. Psico, 45(3), 415-423. https://doi.org/10.15448/1980-8623.2014.3.17276

Muñiz, J., Elosua, P., & Hambleton, R. K. (2013). Directrices para la traducción y adaptación de los tests: segunda edición. Psicothema, 25(2), 151- 157. https://www.cop.es/pdf/dtyatest.pdf

Norgaard, K. M. (2006). “People want to protect themselves a little bit”: Emotions, denial, and social movement nonparticipation. Sociological Inquiry, 76(3), 372–396. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2006.00160.x

Obradovich, N., Migliorini, R., Paulus, M. P., & Rahwan, I. (2018). Empirical evidence of mental health risks posed by climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(43), 10953–10958. https://doi.org/10.1073/pnas.1801528115

Ojala, M., (2012). Regulating worry, promoting hope: how do children, adolescents, and young adults cope with climate change? International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 537–561. https://eric.ed.gov/?id=EJ997146

Ojala, M., Cunsolo, A., Ogunbode, C.A., & Middleton, J., (2021). Anxiety, worry, and grief in a time of environmental and climate crisis: a narrative review. Annual Review of Environment and Resources, 46, 35–58 https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-022716

Parry, L., Radel, C., Adamo, S. B., Clark, N., Counterman, M., Flores-Yeffal, N., Pons, D., Romero-Lankao, P., & Vargo, J. (2019). The (in)visible health risks of climate change. Social Science & Medicine, 241. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112448

Pihkala, P. (2019). Climate anxiety. MIELI Mental Health Finland.

Pinsky, E., Guerrero, A.P.S., & Livingston, R. (2020). Our house is on fire: Child and adolescent psychiatrists in the era of the climate crisis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(5), 580–582. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340687/

Pols, M. (2018). Climate anxiety: A strain of emotional stress is on the rise. Portland Press Herald. Pressherald.com/2018/11/04/climate-change-brings-climate-anxiety/

Reser, J. P., Bradley, G. L., Glendon, A. I., Ellul, M. C., & Callaghan, R. (2012). Public risk perceptions, understandings, and responses to climate change and natural disasters in Australia, 2010 and 2011, National Climate Change Adaptation Research Facility. Gold Coast. https://www.unisdr.org/preventionweb/files/30470_finalreportreserpublicriskperceptio.pdf

Robles, M. T. (2021). Propiedades psicométricas de la escala de ansiedad por el cambio climático (eco-ansiedad) en población española (Trabajo de grado, Universidad de Granada). Repositorio Institucional. https://digibug.ugr.es/handle/10481/81259

Scher, A. (24 de diciembre de 2018). “Climate grief”: The growing emotional toll of climate change. NBC News. https://www.nbcnews.com/health/mental-health/climate-grief-growing-emotional-toll-climate-change-n

Schultz, P. W. (2001). The Structure of Environmental Concern: Concern for Self, Other People, and the Biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21, 327-339. http://dx.doi.org/10.1006/jevp.2001.0227

Searle, K., & Gow, K. (2010). Do concerns about climate change lead to distress? International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2, 362–379. doi:10.1108/17568691011089891

Shukman, D. (Octubre 4 de 2018). Vietnam's children and the fear of climate change. BBC Newshttps://www.bbc.com/news/science-environment-45738136.

Smith, K.R.,Woodward, A., Campbell-Lendrum, D., Chadee, D.D., Honda, Y., Liu, Q., Olwoch, J.M., Revich, B. and Sauerborn, R. (2014). Human health: impacts, adaptation, and co-benefits. In: Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects (pp. 709-754). Cambridge University Press.

Stanley, S.K., Hogg, T.L., Leviston, Z., & Walker, I., (2021). From anger to action: differential impacts of eco-anxiety, eco-depression, and eco-anger on climate action and wellbeing. The Journal of Climate Change and Health 1, 100003. https://doi.org/10.1016/j.joclim.2021.100003

Steentjes, K., Pidgeon, N., Poortinga, W., Corner, A., Arnold, A., Böhm, G., et al. (2017). European Perceptions of Climate Change: Topline findings of a survey conducted in four European countries in 2016. Cardiff University.

Tindall, D.B., Davies, S., & Mauboules, C. (2003). Activism and conservation behavior in an environmental movement: the contradictory effects of gender. Society and Natural Resources, 16(10), 909-932. doi: 10.1080/08941920390231478

Toughinha, S. & Pato, C. (2011). Valores personales, creencias ambientales ecocéntricas y comportamiento ecológico de trabajadores brasileños. Quaderns de Psicología, 13(1), 35-45. https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.918

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247–259. https://link.springer.com/article/10.1023/a:1023910315561

Tschakert, P., Ellis, N. R., Anderson, C., Kelly, A., & Obeng, J. (2019). One thousand ways to experience loss: A systematic analysis of climate-related intangible harm from around the world. Global Environmental Change, 55, 58–72. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.11.006

Van der Linden, S. (2015). The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model. Journal of Environmental Psychology, 41, 112–124. doi:10.1016/j.jenvp.2014.11.012

Wang, S., Leviston, Z., Hurlstone, M., Lawrence, C., & Walker, I. (2018). Emotions predict policy support: Why it matters how people feel about climate change. Global Environmental Change, 50, 25–40. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.03.002

Whitmarsh, L., & Capstick, S. (2018). Perceptions of climate change. Psychology and climate change, 13–33. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813130-5.00002-3

Wullenkord, M. C., Tröger, J., Hamann, K. R., Loy, L. S., & Reese, G. (2021). Anxiety and climate change: A validation of the climate anxiety scale in a German-speaking quota sample and an investigation of psychological correlates. Climatic Change, 168(3), 1–23. https://doi.org/10.1007/s10584-021-03234-6

Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relations of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18, 459–482. https://doi.org/10.1002/cne.920180503