Violencia escolar en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) N°116, Acapulco, Guerrero, México[1]

Magdalena Arellano-Varona[2]

Universidad Autónoma de Guerrero, México

Rocío López -Velasco[3]

Universidad Autónoma de Guerrero, México

Juan Manuel Rivera-Ramírez[4]*

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), México

*Autor de correspondencia: psicoclin.juma90@gmail.com

Para citar este artículo /To reference this article /Para citar este artigo

Arellano-Varona, M., López-Velasco, R. & Rivera-Ramirez, J. (2023). Violencia escolar en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) N°116, Acapulco, Guerrero, México. Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 15(1), 38-56. doi:https://doi.org/10.15658/INVESTIGIUMIRE.241501.03

Recibido: abril 18 de 2023/ Revisado: julio 30 de 2023/Aceptado: octubre 30 de 2023

Resumen: El plantel educativo CETIS se encuentra en una zona de alta incidencia delictiva, causando un sentimiento de inseguridad en el estudiantado, lo que termina afectando el desarrollo de cada uno de ellos. Si bien es preocupante observar este problema social, también resulta importante externar la violencia que existe dentro de la escuela. En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el objetivo 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) el cual propone disminuir todas las formas de violencia en la sociedad, se inserta el propósito de este trabajo al explorar propuestas para disminuir entre los escolares toda clase de violencia juvenil. Utilizando un enfoque mixto de investigación, los estudiantes realizaron un diagnóstico sobre las formas de violencia más frecuentes y esbozaron alternativas para aminorarlas. Las expresiones de violencia más recurrentes entre la comunidad estudiantil fueron las de tipo verbal y psicológica, además, reconocieron la violencia familiar en la que viven. Las alternativas para detener estas prácticas fueron el fomentar la empatía con discursos, ejercicios y el aprender a expresar y controlar sus emociones sin necesidad de lastimar a otros.

Palabras clave: violencia (Tesauros), acoso, insulto, violencia interpersonal, violencia familiar (palabras clave de los autores).

School violence at the Center of Technological, Industrial and Service Studies (CETIS) N°116, Acapulco, Guerrero, Mexico

Abstract: The CETIS educational facility is located in an area with a high incidence of crime, causing a feeling of insecurity in the students, which ends up affecting the development of each of them. Although it is worrying to observe this social problem, it is also important to expose the violence that exists within the school. Within the framework of the Sustainable Development Goals, especially objective 16 (Peace, justice and strong institutions) which proposes to reduce all forms of violence in society, the purpose of this work is inserted by exploring proposals to reduce it among schoolchildren all kinds of youth violence. Using a mixed research approach, students made a diagnosis of the most frequent forms of violence and outlined alternatives to reduce them. The most recurrent expressions of violence among the student community were verbal and psychological; in addition, they recognized the family violence in which they live. The alternatives to stop these practices were to promote empathy with speeches, exercises and learning to express and control their emotions without needing to hurt others.

Keywords: violence (Thesaurus), harassment, insult, interpersonal violence, family violence (keywords of the authors).

Violência escolar no Centro de Estudos Tecnológicos, Industriais e de Serviços (CETIS) N°116, Acapulco, Guerrero, México

Resumo: O Centro de estudos CETIS está localizado em uma área com alto índice de criminalidade, causando uma sensação de insegurança nos alunos, o que acaba afetando o desenvolvimento de cada um deles. Embora seja preocupante observar a problemática social, também é importante externar a violência que existe dentro da escola. No marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o objetivo 16 (Paz, justiça e instituições sólidas) que propõe reduzir todas as formas de violência na sociedade, o propósito deste trabalho se insere explorando propostas para reduzir entre os escolares todos os tipos de violência juvenil. Utilizando uma abordagem mista de pesquisa, os alunos fizeram um diagnóstico das formas de violência mais frequentes e traçaram alternativas para reduzi-las. As expressões de violência mais recorrentes entre a comunidade estudantil foram verbais e psicológicas, além disso, reconheceram a violência familiar em que vivem. As alternativas para interromper essas práticas foram promover a empatia com as falas, exercícios e aprender a expressar e controlar suas emoções sem precisar ferir os outros.

Palavras-chave: violência (Tesauros), assédio, insulto, violência interpessoal, violência familiar (palavras-chave dos autores).

Introducción

La violencia es una práctica social en contra de las personas que perjudica sus derechos humanos, así como un obstáculo para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. La perspectiva de género aplicada al estudio del problema de la violencia ha dejado en claro que es un fenómeno histórico y cultural, no biológico o natural y con dinámicas específicas en cada época y en cada sociedad. Corsi (1994) ha mostrado que el objetivo de la violencia es poseer o demostrar control sobre otro; se requiere de una internalización de normas y valores (dominación simbólica) por parte de las víctimas y de la sociedad que fortalezca y certifique, según Bourdieu (1991), dichas conductas, esto es, una especie de “cooperación” a nivel casi inconsciente. En palabras de Segato (2003):

La violencia surge de la relación entre dos ejes uno horizontal, formado por relaciones de alianza o competición, y otro vertical, caracterizado por vínculos de entrega o expropiación. Estos dos ciclos forman un sistema único cuyo equilibrio es inestable, un sistema de consistencia deficiente. (p. 253)

Asimismo, Pueyo (2006) refiere que un factor de riesgo para el caso de adolescentes son los episodios de violencia, los cuales son más recurrentes entre los 17 y 22 años de edad. No obstante, esto no debe entenderse como el resultado de la denominada “violencia juvenil”, pues muchos jóvenes son captados por la delincuencia organizada para cometer actos delictivos. Por ende, lo que se pretende mostrar en el presente escrito es que la población juvenil se encuentra en el centro de un conjunto de factores que la hacen particularmente vulnerable al riesgo de padecer o ejercer actos violentos.

El ensañamiento, la crueldad y otras prácticas asociadas a la violencia impactan en el desarrollo y bienestar emocional de quienes la padecen o ejercen. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2003), gran parte de las personas han sido víctimas y victimarios en algún momento de sus vidas. A nivel individual, la posible explicación del por qué una persona es violenta se explica en alteraciones psicológicas, maltrato infantil, episodios de abuso sexual, escasa o nula comunicación con los padres, conflictos familiares, aislamiento social, entre otros. Además, a nivel social la violencia se puede generar por las inequidades que apoyan la crueldad, la disponibilidad de armas de fuego, ajuste de cuentas entre los grupos criminales y agresión en los medios de comunicación.

En cuanto a la violencia interpersonal:

[…] es mayor entre los hombres (5% hombres, 3.3% mujeres) y el grupo de edad más vulnerable es el de los hombres de 20 a 29 años y para las mujeres el hogar es un espacio donde una de cada cuatro reporta sufrir violencia. (Valdez-Santiago et al., 2013, p. 259)

Las mujeres enfrentan diversos tipos de violencia por razones de género en todos los ámbitos: el hogar, los espacios públicos, la escuela, el trabajo, el ciberespacio, la comunidad y en la política. Los tipos de violencia que por lo general experimentan son: sexual (acoso), física (agresiones, golpes y maltratos físicos), psicológica (intimidación, sometimiento, descrédito), económica y patrimonial.

Para el caso de México, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2022), 70.1% de las mujeres de 15 años en adelante ha experimentado al menos una situación de violencia. Las expresiones de violencia psicológica fueron de mayor presencia (51.6%), seguida de la violencia sexual (49.7%). Por otro lado, dicho problema en el ámbito comunitario representó un 46.6% y en la relación de pareja un 39.9%. En el año 2022, la violación se registró 4.7 veces más en niñas que en niños entre 10 y 14 años y entre julio 2021 y agosto 2022, el 33.6 % de niñas y adolescentes de 12 a 17 años recibieron sexting o les hicieron insinuaciones o propuestas de tipo sexual al usar internet (INEGI, 2023).

De acuerdo con lo referido por Valdez-Santiago et al. (2020), con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19, de 17.925 adolescentes, 10-19 años, 2.5% reportó abuso sexual en la infancia. El 76.5% fueron mujeres y 72.7% tienen entre 15-19 años. A nivel internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés UNICEF, 2014) informa que, de 120 millones de mujeres menores a 20 años, una de cada diez ha padecido violencia sexual.

Aproximación al concepto de violencia

La violencia es un acto meditado, es aprendida y se podría decir que es netamente cultural, resaltando que todo acto humano sucede en contextos culturales. Por tal razón, las expresiones violentas se relacionan con los espacios socio culturales de cada sociedad; tan es así que la religión, la política, la economía o la moral alientan distintas formas y expresiones de violencia. Por eso, si se pretende conocer qué conductas violentas serán más frecuentes, hacia quién se dirigen y bajo qué circunstancias se registran, deben incluirse aspectos sociológicos para comprenderlas.

Por lo anterior, el pretender acotar el significado y los alcances de la violencia representan una gran dificultad, dado que su estudio, en particular de la social y política, se ha efectuado desde diversas perspectivas que subrayan por separado causas, efectos o manifestaciones (Zavaleta, 2018). En un intento por acotar el término, enseguida se presentan algunas de las definiciones más admitidas:

● Para la Real Academia Española (RAE, s.f.) violencia es: “Del latín Violentia. Cualidad de violento. Acción violenta contra el modo de proceder” (párr. 1-2).

● La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo” (2024, párr.1).

Se puede apreciar cómo en la definición de la OMS (1996) se introducen los términos intencionalidad, fuerza o poder, a la vez que muestra contra quién puede aplicarse la violencia. Es interesante en esta definición la introducción del término poder, puesto que éste sirve para crear, enmascarar, sustentar, naturalizar y perpetuar dicho problema social. Por otro lado, dicha organización clasifica los actos violentos acorde a las características de quien lo comete:

● Violencia autoinfligida (conducta suicida o autolesiones).

● Violencia interpersonal (familiar o de pareja y comunitaria; se presenta en poblaciones de diferentes orígenes étnicos, géneros y clases sociales).

● Violencia colectiva (social, política y económica).

A su vez, la naturaleza de los actos de violencia puede ser:

● Física

● Sexual

● Psicológica

● Aquella que incluye privaciones o descuidos

En síntesis, la violencia en cada sociedad y época se expresa de diversas formas; se asocia y se confunde con el poder, el cual puede comprenderse a partir de tres aristas. “La primera lo muestra como un atributo en las relaciones humanas, el segundo lo presenta como una pieza de propiedad, y la última lo concibe como una fuerza móvil en los asuntos sociales” (Rivera, 2017, p. 31). Por esto, “(…) se puede hacer uso de la violencia y cuando ésta aparece, la relación de poder se desvanece, el poder encuentra en la violencia su propio límite, deja de ser una relación de poder para transformarse en coacción” (García, 2006, p. 4). A grandes rasgos: la violencia, es una categoría sustantiva y un componente sustancial y transhistórico. Existe una historicidad de la violencia más que un acrecentamiento de sus manifestaciones: las formas de expresarse cambian con las etapas históricas, pero no crecen o se extinguen como los organismos vivos (Piccini, 1987).

En los últimos años, la violencia interpersonal (VI) se ha propagado cada vez más en gran parte de los países, pues en ocasiones ha generado entre sus víctimas homicidios o algunas de sus distintas manifestaciones. Además, se ha constatado que la VI se concentra en ciertos grupos sociales y rangos de edad; siendo el segmento más afectado los jóvenes de 15 y 29 años (Reyes et al., 2021). A su vez, la VI se expresa en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja.

Para el caso del ámbito escolar en México, el INEGI (2022) señala que, durante el período comprendido de octubre de 2020 al mismo mes, pero de 2021, los tipos de violencia ejercidos hacia mujeres de 15 años o más fueron la sexual, seguida de la psicológica y, por último, la física, donde el primer agresor fue un compañero (46.2%) y en segundo lugar un maestro (16.6%) o una persona ajena a la escuela (16.2%). Los sitios de agresión más habituales fueron la escuela (66.9%), la calle, parque o lugar público cerca de la escuela (19.7%) y la calle, parque o lugar público lejos de la escuela (6.5%) (INEGI, 2022).

Violencia Escolar

En los últimos años se ha prestado mayor atención en contextos escolares a la violencia, la cual afecta en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento escolar, además del desarrollo social e individual de alumnos y alumnas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, como se citó en Eljach, 2011) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, como se citó en Eljach, 2011) han puesto en evidencia que en América Latina y el Caribe, dicho sector de la población se encuentra expuesto de forma cotidiana al uso deliberado de la fuerza y el poder en los distintos ámbitos de su vida, siendo la escuela una institución de suma importancia.

Las manifestaciones de estas acciones en el espacio educativo son variadas y se pueden asimilar según el impacto de los actos. La violencia en la comunidad escolar se expresa de diversas formas y se distingue en grado e intensidad. Por ende, la violencia debe ser estudiada como una actitud relacionada a determinadas condiciones de producción materiales, simbólicas e institucionales; por esta razón, cuando se estudian las situaciones de violencia en la escuela, es necesario preguntarse y observar las formas bajo las cuáles socializan los jóvenes, la percepción que los estudiantes tienen sobre la violencia, “las prácticas y discursos de los docentes, el sin sentido de las prácticas escolares y sus experiencias en las instituciones educativas” (Hernández, 2015, p. 113).

Este tipo de situaciones quebranta el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida física, mental y emocional sana, así como el derecho a ser resguardados de abusos y discriminación, ambos confirmados en la Convención Sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989). Al respecto, la violencia escolar puede ocurrir por no reconocer las discrepancias entre las personas, lo que genera intolerancia y falta de respeto, actitudes que se manifiestan en diferentes niveles del sector educativo y se acentúan en las aulas dependiendo del contexto socioeconómico de los alumnos (Vásquez-Arango y Briceño-Martínez, 2022).

Distinguir los tipos y magnitudes de la violencia en el ámbito escolar, contribuye a delinear medidas más serias y efectivas que permitan aminorar esta práctica perniciosa (Trucco & Inostroza, 2017). Los resultados educativos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)[5] (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013) confirma que la violencia escolar se propaga en las instituciones educativas y perjudica a niñas y niños sin distingo social, lo que daña su proceso educativo. Asimismo, la violencia que sobresale en los países, con base a la prueba TERCE, es aquel percibido por los estudiantes como aulas de ambiente violento.

Por tal razón, las aulas con ambientes violentos evidencian que las instituciones educativas no cumplen con una de sus obligaciones que es la de dar protección y garantía a los derechos de las y los menores. Al respecto, Román y Murillo (2011) han demostrado que los espacios violentos reducen el desempeño escolar de las víctimas y de quienes los presencian. De ahí que, los estudiantes latinoamericanos y caribeños desde primaria afirman haber sufrido robos y maltratos tanto físicos como verbales, dando como resultado el que no quisieran asistir a las aulas, limitando así sus procesos de aprendizaje (UNESCO, 2013). En síntesis: es necesario que las instituciones educativas emprendan acciones pedagógicas para que los estudiantes aprendan a manejar y moderar sus discrepancias, desde una óptica que contribuya a generar el respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad, siendo una meta que se pudiese lograr a partir del trabajo colaborativo entre directivos y docentes con el único propósito de conseguir que los estudiantes aprendan a tener un adecuado manejo de las emociones (Vásquez-Arango y Briceño-Martínez, 2022).

Violencia en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) N° 116

El Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) N° 116 pertenece a una red de centros de bachillerato de México y se encuentra ubicado en la periferia del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. El plantel trabaja turno matutino y vespertino, contabilizando más de 2100 alumnos en el ciclo escolar agosto 2021 y junio 2022, con una población estudiantil que oscila entre los 15 y 21 años de edad. Cuenta con tres grados escolares y, dentro de estos, los estudiantes cursan algunas especialidades como: laboratorista clínico, mantenimiento automotriz, logística, administración de recursos humanos, programación y ofimática.

De igual forma, el centro educativo tiene como instituciones vecinas al Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y al CETIS N° 90. Las inmediaciones de la zona escolar están ocupadas por negocios de ambulantes, los cuales ocupan las aceras. Asimismo, en sus alrededores operan bares y cantinas que regularmente están abiertos la mayor parte del día. Las colonias cercanas son Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Las Cruces, La Sabana, La Venta y otros asentamientos irregulares que carecen de servicios públicos, que son considerados como zonas de alta incidencia delictiva.

El CETIS N°116, como varios centros educativos en Acapulco de Juárez, se encuentra en la periferia urbana donde regularmente se presentan actos de agresión, robos, etc., causando un sentimiento de inseguridad en el estudiantado, que termina afectando y frenando el pleno desarrollo de cada uno de ellos. Tal como lo indican Basilio et al. (2019), la violencia daña estos espacios no solamente por los hechos delictivos que alteran a los integrantes de la comunidad escolar, sino llegando a impedir que la escuela sea en verdad un espacio de socialización propicio para la expansión de las capacidades y competencias de los jóvenes estudiantes que asisten cotidianamente. Si bien es preocupante observar dicho problema social, también es pertinente resaltar que ésta se expresa en las escuelas, la cual se manifiesta entre pares, tráfico de armas y drogas, acoso sexual, etc. Por ello, es importante que se realicen acciones de prevención con la finalidad de disminuir esta problemática en las instituciones.

La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, es una situación que no solo vulnera el derecho a vivir en paz, sino también, afecta la salud física y mental de quienes la sufren. Además, genera afectaciones negativas que inciden a lo largo de las vidas de los estudiantes, por ello, es necesario promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas; es decir, la humanidad no puede vivir bajo ninguna forma de violencia, tiene que ser una comunidad segura independientemente de la clase social, religión u orientación sexual. Por lo tanto, impulsar la no violencia, promover la inclusión y el respeto hacia las personas de diferente procedencia, origen étnico, religión, género u opinión, conlleva a mejorar los ambientes para lograr una vida digna para todos (ONU, 2022). Bajo este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar y proponer acciones que contribuyan a disminuir los actos y expresiones de violencia que se presentan de manera recurrente entre la comunidad estudiantil del CETIS 116.

Metodología

Utilizando un enfoque mixto de investigación y por medio de la investigación-acción participativa (IAP) se implementó este proyecto. Respecto al enfoque mixto, Hernández et al. (2006) refieren que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, estudia y relaciona datos cuantitativos y cualitativos y utiliza los dos enfoques para responder diversas preguntas de la investigación.

En tanto la IAP, estudia una problemática social que vive un grupo o comunidad, la cual demanda una respuesta. Además, implica una inserción completa del investigador y colabora en la toma de decisiones, comprometiéndose como iguales para asegurar bienestar (Creswell, s.f.). Es decir, la principal particularidad de esta vertiente metodológica de investigación acción participativa se caracteriza por atender de manera directa los intereses del universo que se estudia (Alcocer, 1998).

Se trabajó con personas de forma activa, con interés por transformar su propia realidad. Al efectuar investigación-acción participativa se logró una estrecha colaboración entre la persona que dirigió el proyecto y la comunidad afectada por la problemática social de violencia. Se generó la confianza en la investigación y se explicó que la ejecución era para beneficiar a la población estudiantil e implicaba un intento por transformar su realidad. Lo anterior coincide con el paradigma socio-crítico, el cual se sustenta en la crítica social con un carácter autorreflexivo:

El modelo tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros (…) algunos principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. (Alvarado y García, 2008, p. 5)

Cabe destacar que, durante el desarrollo del trabajo de campo se realizaron algunos ajustes al diseño metodológico de la investigación, dada la emergencia sanitaria a causa de la covid-19; particularmente, en las etapas dos y tres, mismas que serán descritas brevemente.

1) Etapa de involucramiento o vinculación

2) Etapa de diagnóstico. Las principales técnicas de investigación empleadas fueron un cuestionario, grupos focales y talleres virtuales de sensibilización y reflexión a través de plataformas virtuales.

Utilizando las redes sociales y la comunicación por Google Meet y Zoom se aplicaron estas técnicas a dos grupos del turno vespertino de la institución. Dado el contexto de la pandemia (en el año 2021), se aplicaron estas técnicas a dos grupos del turno vespertino de la institución. Grupos integrados por estudiantes de cuarto semestre de bachillerato, los cuales fueron seleccionados por la facilidad del alumnado a internet y por la accesibilidad y apoyo del docente (encargado del grupo) para trabajar y colaborar con la investigación. Fue así que el cuestionario se aplicó de manera virtual y se elaboró con preguntas abiertas. Además, de contener un apartado sobre información general del encuestado (sexo, edad y semestre que cursa), se interrogó a los estudiantes sobre los tipos de violencia observadas y/o vividas. También, se les pregunto cuál era la actitud o el comportamiento de los profesores ante algún problema de violencia suscitado entre los estudiantes. Por otra parte, para promover una mayor participación de los alumnos, así como para obtener más información, se organizó el taller virtual de sensibilización y reflexión. Este se trabajó con grupos focales y en la actividad se recapacitó sobre el significado de la violencia, tipos de violencia y derechos humanos, especialmente, los derechos de solidaridad[6]: tolerancia, paz y ambiente saludable.

3) Etapa final: propuestas para aminorar la violencia en el CETIS N°116. Esta fase final se realizó de manera presencial mediante grupos focales, con el mismo grupo del turno vespertino durante el mes de abril del 2022; mes en el cual ya se había decretado el fin de la pandemia. Sin embargo, la totalidad de los estudiantes aún no se presentaban en el plantel, de tal manera que, se reanudó la investigación con los alumnos que asistían a clase sin temor a contagiarse.

Resultados

Con el propósito de lograr afianzar el enlace de integración y acercamiento con diversos actores del CETIS N°116 y contribuir a generar un ambiente de entendimiento, se enseñaron las actividades a los alumnos, personal académico y autoridades directivas. El proyecto contó con el respaldo de la dirección, la disponibilidad de los profesores y la motivación del alumnado. A pesar de la pandemia, existieron las condiciones para que el proyecto continuara y mediante charlas impartidas vía Google Meet o Zoom, se trabajó con estudiantes que son parte de la institución. Dadas las recomendaciones sanitarias para el cuidado de la salud, el 15 de agosto del 2021 se aplicó un cuestionario para diagnosticar los tipos de violencia recurrentes entre los alumnos.

Las categorías de análisis fueron tres: acciones o expresiones de los estudiantes, victimización, y actitud de profesores y autoridades del plantel educativo. De once preguntas abiertas que integró el cuestionario, éstas se clasificaron en tres ítems: el primero consistió en recabar datos generales del encuestado (sexo, edad y semestre que cursa); el segundo interrogó sobre el presencia y tipos de violencia en la escuela, así como también, si ha sido víctima de ésta y de qué tipo. El último apartado preguntó qué actitud o cuál es el comportamiento del personal docente o directivo ante algún problema de violencia suscitado en el CETIS N°116.

Participaron 25 estudiantes del turno vespertino, de las cuales 15 fueron mujeres y 10 hombres. Para obtener sus respuestas a los participantes se les envió un enlace donde encontrarían las preguntas. Además, se programó una reunión virtual vía Meet en donde se aclararon dudas y se les ofreció instrucciones más detalladas. Las respuestas se ordenaron y clasificaron en una hoja de cálculo de Excel y se computaron frecuencias absolutas y relativas de cada respuesta. Los resultados fueron los siguientes: el 44% detalló que solo conoce tres tipos de violencia, mientras que un 28% conoce al menos 6 diferentes formas; un 24% sabe de siete y un 4% reconoce solo un tipo de violencia. El 64% afirmó que, sí existe la violencia, pues han sido víctimas; el 36% comentó que aún no han pasado por algo así. El 44% indicó que la violencia verbal es la de mayor prevalencia en la escuela, seguida de violencia psicológica con 24% y con el mismo porcentaje están los estudiantes que aún no han presenciado algún acto de violencia (figura 1).

Figura 1

Víctima de violencia

Por último, 8% afirmó haber sufrido violencia física. La gran mayoría (64%) aseguró que el profesorado no se entera en absoluto cuando ocurre algún problema de violencia dentro del salón. Por otra parte, 24% informó que los profesores han actuado como mediadores para ayudar a resolver el problema y 12% contestó que algunos docentes trabajan activamente para prevenir dichos problemas (figura 2).

Figura 2

Actitud o comportamiento de los (as) profesores (as) ante algún problema de violencia en el aula

Dada la información anterior, se deduce que los estudiantes reconocen que están expuestos a vivir experiencias de tipo violento en el plantel educativo; la principal violencia por ellos registrada es la verbal, la cual pasa inadvertida por profesores y/o autoridades y por lo mismo, no existen en la escuela acciones o programas internos de prevención ante cualquier manifestación violenta, por ende, el alumnado se encuentra y percibe estar en un ambiente que no brinda seguridad, pese a que algunos profesores intervienen y están conscientes de la problemática.

En relación a posibles alternativas para hacer frente a la violencia, los estudiantes expresaron lo que a continuación se detalla. Por medio de grupos focales y de forma presencial se idearon propuestas para aminorar la violencia en el CETIS N°116 (figura 3).

Figura 3

Grupo focal con los estudiantes

Fuente: trabajo de campo, 2022.

Participaron 32 estudiantes del turno vespertino: 13 hombres y 19 mujeres, el cual fue dividido en tres grupos focales de 10, 11 y 11 integrantes; reflexionaron tres aspectos: conductas violentas, origen de las conductas y soluciones. Por medio de participaciones se buscó cuáles podrían ser el origen o causas de estas conductas y las posibles soluciones que podría brindar la institución académica.

Las acciones violentas que se enunciaron fueron daño psicológico, manipulación, acoso, palabras ofensivas, regaños, insultos, groserías y comentarios racistas. En origen del problema, se llegó a la conclusión que las acciones violentas inician desde tres lugares diferentes: el hogar o la familia, la escuela y las relaciones de pareja. Finalmente, en las soluciones que podría brindar el CETIS, las opciones se organizaron para las tres fuentes de origen:

a) Hogar/Familia

● Orientación psicológica en relación a la temática de la violencia hacia los padres y madres de familia.

● Charlas y talleres mensuales enfocados a los padres de familia en torno a diversas temáticas.

b) Escuela

● Apertura de un módulo de orientación psicológica en la institución.

● Actividades de socialización entre personal docente y administrativos.

● Talleres y clubs dentro del plantel (banda de guerra, ballet folclórico, entre otros).

c) Relaciones de pareja

● Talleres de educación sexual

● Orientación psicológica de pareja respecto al ejercicio de una sexualidad responsable.

Los estudiantes externaron la necesidad de un especialista en el área de la salud mental para poder expresar sus problemas o bien, recibir la atención que les permita contar con las herramientas para hacer frente a los encuentros de violencia que viven, dado que no se acercan al personal docente debido a una falta de confianza en los mismos. Además, son conscientes que la asesoría psicológica pudiese contribuir a aminorar el problema, en tanto los talleres de sensibilización pueden coadyuvar a dejar de naturalizar la violencia que observan y les aqueja en los ámbitos escolar y familiar. De igual forma, los grupos de actividades recreativas tienen el propósito de impedir actos violentos, así como la orientación en educación sexual pretende frenar los episodios de violencia en las relaciones de noviazgo.

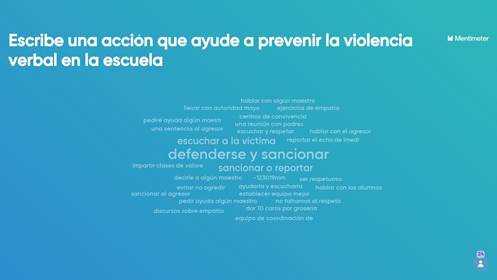

Con el propósito de obtener propuestas de prevención por parte de los estudiantes, se realizó otro taller con los escolares de manera presencial (participaron 25 estudiantes: 8 hombres y 17 mujeres) y con la ayuda de la aplicación Mentimeter[7] se proyectó en el pizarrón lo siguiente: “Escribe una acción que ayude a prevenir la violencia verbal en tu escuela” (figura 4).

Figura 4

Uso de la aplicación Mentimeter

Fuente: trabajo de campo, 2022.

Los participantes utilizando su computadora y/o celular enviaron sus respuestas, las cuales permitieron crear una presentación en tiempo real, en ella los estudiantes observaron en la pizarra cómo se llenó la nube con sus propuestas (figura 5).

Figura 5

Nube de Mentimeter: propuestas de los estudiantes para disminuir la violencia verbal

Fuente: trabajo de campo, 2022.

El objetivo fue que los estudiantes formularon algunas acciones de cambio que pudiese llevar a cabo la escuela contra la violencia verbal. El propósito siempre fue mejorar su ámbito escolar y disminuir los acontecimientos cotidianos de violencia.

Tabla 1

Propuestas para disminuir la violencia en el CETIS N° 116

|

Organización y comunicación interna |

Sanciones |

Nuevas prácticas |

|

Aviso a personal directivo o docente

|

Sancionar o reportar ese comportamiento |

Escuchar y respetar. |

|

Pedir ayuda a algún maestro |

|

Ser respetuoso es la base para prevenir y contrarrestar cualquier tipo de violencia.

|

|

Crear un equipo de coordinación en la escuela para hacer frente a la violencia |

Cobrar $10 al que diga un insulto. |

Fomentar la empatía con discursos, ejercicios y aprender a expresar, controlar nuestras emociones sin necesidad de lastimar a otros.

|

|

Hacer centros de convivencias en el cual nos den a entender lo malo que es y las consecuencias de la violencia verbal.

|

Tomar represalias contra el agresor, primeramente, llamarle para hacerle entender que su actitud puede tener algún daño psicológico o de autoestima en la víctima. Si no aprende la lección, consultarlo con alguien de mayor autoridad para llevar el asunto seriamente. Un agresor no siempre está bien desde su casa, puede estar dañado y busca dañar a alguien más para no sentirse menos sin justificar.

|

|

Los resultados muestran que el estudiantado comprende el fenómeno de la violencia en los espacios educativo y familiar. Es de destacar el hallazgo de la alta prevalencia de la violencia verbal entre los jóvenes; en este punto, el alumnado percibe que el personal docente ignora dichas acciones porque la clasifican como una relación “normal” o “natural” entre la comunidad estudiantil.

En relación con la violencia del personal educativo hacia el alumnado, los participantes reconocieron los comentarios racistas del profesorado, ya sea por el color de piel, por su origen étnico y/o por su aspecto físico. También, clasificaron a los sobrenombres (apodos) que ponen los docentes a cualquier estudiante como acciones racistas. En el punto de los regaños que reciben del personal educativo, en el aula o fuera de ella, los alumnos indicaron que estos provocan daños psicológicos, generando inseguridad y/o apatía para participar en las clases y en ocasiones genera ausentismo.

En el tema del acoso, los participantes fueron más reservados para conversar sobre este aspecto; sin embargo, reconocen que existe en el plantel el acoso verbal como son comentarios sobre el aspecto físico u orientación sexual. Sola una estudiante, en privado con la responsable del proyecto conversó su experiencia de acoso por parte de un profesor, lo cual indica que las y los estudiantes no cuentan con la suficiente confianza o bien permea el temor hacia las autoridades del CETIS para denunciar este comportamiento y buscar alguna solución.

Por todo lo expresado, se coincide con lo planteado por Valbuena-Núñez (2022) respecto a que la educación en Latinoamérica requiere cambios en el impacto de contenidos y objetivos, que contribuyan a transformar la realidad en positivo, especialmente por aumento de la pobreza y los altos índices de violencia que afectan los procesos de calidad educativa. Además, la meta es conseguir educación de calidad y consolidar el valor de la convivencia escolar de forma acertada, es decir, envolver el sistema formal e informal de la educación y promover valores ciudadanos consustanciados con la manifestación de una cultura para la paz (Valbuena-Núñez, 2022).

Conclusiones

Este proyecto se realizó en el CETIS N° 116 ubicado en la ciudad de Acapulco, dentro de una zona de alta incidencia delictiva, ya que a sus alrededores operan bares y cantinas, así como también, colinda con colonias consideradas inseguras. Sin embargo, este entorno de agresión no parece ser de mucha preocupación para los alumnos del plantel. Las apreciaciones expresadas por ellos se centraron en sus vivencias tanto dentro de la escuela como en su hogar.

De igual manera, en las reflexiones de los estudiantes las expresiones y acciones de violencia entre ellos y los docentes no pasó inadvertida; no obstante, en los estudios de violencia escolar se tiene que recapacitar más sobre las situaciones conflictivas que se presentan entre los estudiantes y los docentes para así tener una visión más integra del contexto en el cual se desarrolla la violencia escolar (Hernández, 2015).

Un ejemplo de ello es el acoso. Se reconoce como un tipo de violencia sexual que se presenta muy a menudo en los planteles educativos. El acoso comprende un conjunto de acciones de insinuación sexual, que ocurren en espacios públicos y privados; “implican desde comentarios, gestos, silbidos, sonidos de besos hasta tocamientos, masturbación pública y exhibicionismo” (Angelucci et al., 2020, p. 30). En el espacio educativo, el cual es un espacio público, el docente es quien ejerce el acoso hacia las alumnas y este no es delatado por las victimas por temor a ser agredidas por el mismo acosador o bien, es encubierto o desapercibido por las autoridades escolares.

Al interior del CETIS la violencia interpersonal se manifiesta en forma verbal y psicológica, actitudes que pueden ocasionar que el estudiante abandone la escuela tanto por prácticas de exclusión y discriminación. Además, se logró comprender por palabras de los estudiantes, que viven con daños emocionales a raíz de la violencia que padecen al interior de la familia, lo cual genera inseguridades personales combinado con una excesiva desconfianza con quienes conviven.

Este ejercicio de reflexión coadyuvó para que los estudiantes propusieran acciones para promover la no violencia y generar una convivencia fraterna y en paz al interior de su escuela y, seguramente, en su hogar. Suscitar relaciones de respeto, tolerancia, convivencia y paz en los centros escolares contribuyen a forjar espacios sociales sustentables que ayudan a sensibilizar a la comunidad escolar para constituir ambientes de convivencia y paz. Dicha propuesta, permite impulsar a todos los niveles, sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible (Objetivo del Desarrollo Sostenible 16).

Finalmente, se coincide con Valdez-Santiago et al. (2013) al señalar la importancia de comprender la violencia escolar en relación con los entornos sociales violentos, que incluyen por supuesto a la familia, comunidad, etc. Es decir, es conveniente observar y analizar a la violencia y sus diferentes expresiones en el contexto socio cultural en el cual se desarrolla, el que comúnmente la “normaliza” y tolera, pues al investigarla de forma aislada se omiten aspectos socioculturales que promueven y reproducen diferentes tipos de violencia.

Referencias

Alcocer, M. (1998). Investigación Acción participativa. En J. Galindo Cáceres (coord.), Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación (pp. 433 – 464). Ed. Addison Wesley Longman.

Alvarado, L. y García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Revista Universitaria de Investigación, (9), 187-202.

Angelucci, L., Romero, A., Marcano, T., Aquino, S., Carrera, A., De Jesús, R. & Tapia, V. (2020). Influencia del sexismo, el rol sexual y el sexo sobre percepción del acoso callejero. Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 11(1), 28-45. http://dx.doi.org/ 10.15658/INVESTIGIUMIRE.201101.03

Basilio, B., Quintero, D. M. y Méndez, M. E. (2019). Percepción de inseguridad en jóvenes de colonias con altos indicadores de violencia en Acapulco, el caso del CETIS 116. En Desigualdad socio-espacial, innovación tecnológica y procesos urbanos (pp. 269- 282). Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores.

Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Taurus.

Corsi, J. (1994) Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós.

Creswell, J. (s.f.). Investigación Cualitativa y Diseño Investigativo. https://n9.cl/prww3

Eljach, S. (2011) Violencia escolar en América Latina y el Caribe Superficie y fondo. UNICEF, Plan Internacional. https://n9.cl/nfh2xj

García, M.I. (2006). Poder, violencia y palabra. TRAMAS, (25), 113-128. https://is.gd/5rkqLo

Hernández, S. (2015). Problemas de Comunicación en el Aula: reflexiones desde la Teoría de la Comunicación Humana. Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, 6(1), 102-118. http://dx.doi.org/10.15658/CESMAG15.05060108

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación (4ª edición). McGraw Hill.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). (2022). Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Comunicado de Prensa Núm. 485/22. https://bit.ly/3Tl8Fxb

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). (2023). Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Comunicado de prensa número 706. https://n9.cl/j8pug

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2022). Objetivos del Desarrollo Sostenible, Número 16. https://n9.cl/3p8qc

Organización Panamericana de la Salud (13 de febrero de 2024), Prevención de la violencia. https://n9.cl/0cl9c

Organización Panamericana de la Salud. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Oficina Sanitaria Panamericana. https://n9.cl/khlt

Piccini, M. (2007). Notas sobre violencia y cultura: -Dadá, el olvido y las industrias culturales. Argumentos. Estudios críticos De La Sociedad, (3), 91–110. https://is.gd/u3mbBP

Pueyo, A. (2006). Violencia juvenil: realidad actual y factores psicológicos implicados. Revista ROL de enfermería, 29(1), 38-44. https://n9.cl/ero42

Real Academia Española (RAE). (s.f.). Violencia. https://dle.rae.es/violencia

Reyes, V.L., Mondragón, L. y Figueroa, J.G. (2021) Necesidades en prevención específica de la violencia interpersonal desde la perspectiva de género para adolescentes varones. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 24 (1). https://n9.cl/9rmfj

Rivera, J. M. (2017). La noción de biopoder en Michel Foucault. Artículos y ensayos de sociología rural, 12(23), 27-43.

Román, J. y Murillo, M. (2011) América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar. Revista CEPAL, (104), 37-54. https://is.gd/fpGiIG

Segato, R.L. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Universidad Nacional de Quilmes. https://acortar.link/9EOAVJ

Trucco, D. & Inostroza, P. (2017). Las violencias en el espacio escolar. CEPAL, UNICEF.

UNICEF (2014). Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la violencia contra los niños. Resumen [Archivo PDF]. https://n9.cl/w9usb

UNICEF. (1989). La Convención sobre los Derechos del Niño 1989. UNICEF. https://n9.cl/pnq7

UNESCO. (2013). Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE). UNESCO. https://is.gd/iBuklA

Valbuena-Núñez, C.H. (2022). La convivencia escolar y la calidad educativa en educación primaria. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 6(10), 141-151. https://acortar.link/5uy6xw

Valdez-Santiago, R., Hidalgo-Solórzano, E., Mojarro-Íñiguez, M., Rivera-Rivera, L. & Ramos-Lira, L. (2013) Violencia interpersonal en jóvenes mexicanos y oportunidades de prevención. Salud Pública de México, 55 (supl 2), 259-266.

Valdez-Santiago, R., Villalobos, A., Arenas-Monreal, L., Flores-Celis, K. & Ramos-Lira L. (2020) Abuso Sexual Infantil en México: conductas de riesgo e indicadores de salud mental en adolescentes. Salud Pública de México, 62 (6), 661-671. https://doi.org/10.21149/11924

Vásquez-Arango, L.A. & Briceño-Martínez, J.J. (2022). Percepciones de estudiantes acerca de la convivencia escolar: un estudio realizado con personas en extraedad. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 6(10), 75-92. https://acortar.link/fqC6F2

Zavaleta, J.A. (2018) Elementos para la construcción del concepto de campo de la violencia. Sociológica, 33 (93), 151-179.